Wissensportal Politik

Politisches Deutschland – kurzer Rückblick

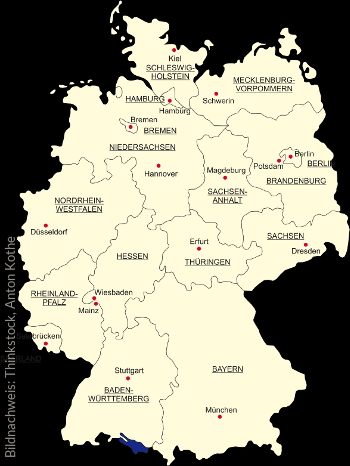

Deutschland blickt auf eine lange Geschichte zurück. Als Staat im heutigen Sinne existiert es seit 1871. Es folgten Höhen und Tiefen, Weltkriege, die menschenverachtende Diktatur der Nationalsozialist/-innen und die Teilung in zwei deutsche Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland, die sich 1949 gründete, hat aus ihrer Geschichte gelernt: Die demokratische Verfassung ist ein Garant dafür. Bis 1990 bestand die Bundesrepublik aus elf Bundesländern, mit der Wiedervereinigung mit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) im Jahr 1990 kamen fünf weitere hinzu. Bundeshauptstadt und Regierungssitz ist seither Berlin. Heute sind es 16 Bundesländer:

- Baden-Württemberg

- Bayern

- Berlin

- Brandenburg

- Bremen

- Hamburg

- Hessen

- Mecklenburg-Vorpommern

- Niedersachsen

- Nordrhein-Westfalen

- Rheinland-Pfalz

- Saarland

- Sachsen

- Sachsen-Anhalt

- Schleswig-Holstein

- Thüringen

Deutschland: ein demokratischer Staat

Das Grundgesetz der deutschen Verfassung ist der Ausdruck der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und bildet die Basis für die parlamentarische Demokratie und die Rechtsordnung. Die Verfassung der Bundesrepublik beginnt mit Artikel 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Zu den garantierten Grundrechten zählen auch:

- die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit (Artikel 5)

- die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz (Artikel 3)

- die Religionsfreiheit (Artikel 4)

- die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9)

- das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen (Artikel 12)

- der Schutz vor politischer Verfolgung (Asylrecht, Artikel 16a)

Deutschland: ein Bundesstaat

Das staatliche Organisationsprinzip in der Bundesrepublik Deutschland nennt man Föderalismus. Das deutsche föderale System wurde 1949 im Grundgesetz verfassungsrechtlich verankert. Es zeichnet sich durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den 16 Bundesländern aus. Die Bundesländer beteiligen sich über den Bundesrat an der Gesetzgebung, wirken bei EU-Angelegenheiten mit und setzen Bundesgesetze über ihre Verwaltungen um. Die Gemeinden stehen nach dem Bund und den Ländern auf der unteren Ebene des dreistufigen Verwaltungsaufbaus. Sie haben im Rahmen der Selbstverwaltung eigene Zuständigkeiten und eine eigene Finanzwirtschaft. Staatsrechtlich gehören sie zur Ebene der Bundesländer. Die Landtage bestimmen die Kommunalverfassungen und die Gemeindegrenzen. Bund und Bundesländer weisen ihnen Aufgaben zu und entscheiden, welche Finanzmittel ihnen zustehen. Die Landesregierungen (d. h. Ministerpräsident/-innen der jeweiligen Bundesländer) üben die Aufsicht über die Gemeindeverwaltungen aus.

Deutschland: ein Rechtsstaat

Die Entscheidungen der Regierung sind an das Gesetz gebunden und die Handlungen und Entscheidungen des Staates müssen von unabhängigen Gerichten überprüft werden. Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob neu erlassene Gesetze mit der Verfassung in Einklang stehen. Durch das Grundgesetz werden allen Bürger/-innen wichtige Grundrechte zugesichert, unter anderem das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Gleichheit aller vor dem Gesetz, Glaubens-, Meinungs-, Berufs- und Pressefreiheit. Ein wesentliches Erkennungszeichen des Rechtsstaates ist – wie bei jeder Demokratie – die Gewaltenteilung: Darunter werden die Verteilung der Gesetzgebung (Legislative) auf das Parlament, die Gesetzesausführung (Exekutive) auf die Regierung und die Gerichtsbarkeit (Judikative) auf unabhängige Gerichte verstanden.

Deutschland: ein Sozialstaat

Grundsätzlich sollten alle Bürger/-innen durch Arbeit selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Der Staat hilft jedoch Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt in der Lage sind, ihre Lebensgrundlage aus eigener Kraft zu sichern. Es gibt viele staatliche Sozialleistungen, zu den wichtigsten zählen die gesetzliche Sozialversicherung, das Arbeitslosengeld und das Kindergeld. Durch die Verpflichtung zu Fürsorge, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit zeichnet sich Deutschland als Sozialstaat aus: Der Staat muss sich darum kümmern, dass alle Bürger/-innen die gleichen Chancen haben und menschenwürdig leben können.

Verfassungsorgane

Die fünf ständigen Verfassungsorgane der Bundesrepublik sind:

1. der/die Bundespräsident/-in (das Staatsoberhaupt)

2. der Bundestag (die gewählte Vertretung des deutschen Volkes)

3. der Bundesrat (die Vertretung der Bundesländer)

4. die Bundesregierung (der/die Bundeskanzler/-in und Bundesminister/-innen)

5. das Bundesverfassungsgericht (das höchste Gericht)

Die Gewaltenteilung (die Verteilung der staatlichen Gewalt auf mehrere Staatsorgane) ist ein wichtiger Bestandteil der Verfassung. Die Gesetzgebung (Legislative), Vollziehung (Exekutive) und Rechtsprechung (Judikative) dürfen niemals von einer Instanz verantwortet werden.

Die Bundesländer

Die 16 deutschen Bundesländer haben Staatsqualität: Sie sind keine Verwaltungseinheiten des Bundes, sondern werden vom Willen des Landesvolkes getragen und haben ihre eigene demokratische Legitimation.

Länder sind Laboratorien der Demokratie: Im deutschen Föderalismus haben die Länder das Recht, ihre Politik auf der Basis von Landesverfassungen eigenständig zu gestalten und dazu eigene politische Institutionen wie Regierungen, Parlamente, Verfassungsgerichte und Verwaltungen zu unterhalten. Auf Länderebene werden neue Formen bürgerschaftlicher Beteiligung, Verfassungsreformen, neue politische Inhalte und neue Parteien/Koalitionen häufig zunächst „ausprobiert“. Was in einem Land erfolgreich ist, kann zum Vorbild für andere Länder werden und gelegentlich auch für den Bund.

Deutschland ist eine Parteiendemokratie: Das politische System der Bundesrepublik ist ohne Parteien nicht vorstellbar. Die Parteien übernehmen im demokratischen System eine Reihe wichtiger Aufgaben und tragen wesentlich zur Stabilität der deutschen Demokratie bei.

Die Parteien sind aus mehreren Gründen im politischen System der Bundesrepublik Deutschland unverzichtbar. Die parlamentarische Demokratie mit dem Bundestag als zentrales Verfassungsorgan begünstigt eine starke Stellung der Parteien. Diese wiederum durchdringen – wie keine andere Organisation – alle drei Bereiche des politischen Systems und fungieren folgendermaßen als Scharnier zwischen den einzelnen Bereichen. Sie stellen das Personal für öffentliche Ämter und Mandate und haben laut Grundgesetz die Aufgabe, an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken.

Wenn von den Parteien in Deutschland die Rede ist, werden in erster Linie die sieben Parteien darunter verstanden, die im Bundestag vertreten sind: CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE und AfD. Die Regierung bilden derzeit im 19. Deutschen Bundestag – gewählt am 24. September 2017 – die beiden Unionsparteien CDU (Christlich Demokratische Union) und CSU (Christlich-Soziale Union), die zusammen mit der SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) eine Koalition bilden. Bei der Bundestagswahl 2017 wurde die FDP (Freie Demokratische Partei) wieder und die AfD (Alternative für Deutschland) erstmalig in den Bundestag gewählt. Zusammen mit den beiden Parteien Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE sind sie die Oppositionsparteien.

Politische Beteiligung: Wie funktionieren die Wahlen in Deutschland?

Für die Rechtfertigung der parlamentarischen Demokratie ist die Zustimmung ihrer Bürger/-innen bzw. die Teilnahme am Prozess der politischen Meinungsbildung entscheidend. Das bedeutet nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung unmittelbar politisch aktiv sein muss. Nur eine kleine Minderheit ist beispielsweise bereit, einer Partei beizutreten.

Ende 2008 waren etwa 1,42 Millionen Bürger/-innen Mitglieder einer Partei, das sind etwas weniger als 2,3 Prozent der Wahlberechtigten. Politische Beteiligung kann in vielerlei Formen erfolgen.

-

Wer politische Nachrichten und Kommentare in Zeitungen liest, die politische Berichterstattung in Rundfunk und Fernsehen verfolgt und Gespräche über politische Themen im Familien-, Freundes- und Kollegenkreis führt, nimmt am Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung teil.

-

Man kann auch Leserbriefe an Zeitungen oder Briefe an Rundfunksender schreiben, sich mit Briefen oder E-Mails an Abgeordnete wenden oder Eingaben an Parlamente richten.

-

Die Beteiligung kann durch Mitgliedschaft in Parteien, Verbänden und Bürgerinitiativen erfolgen.

Die Bundestagswahlen, die Landtagswahlen und die Kommunalwahlen

Bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen hat jede/-r deutsche Bürger/-in, der/die mindesens 18 Jahre alt ist und seit mindestens einem Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit hat, aktives Wahlrecht. In Bremen ist man schon ab 16 Jahren wahlberechtigt. Wer als Bürger/-in eines anderen EU-Landes seit mehr als drei Monaten in Deutschland lebt, kann sich an den Gemeinde- und Stadtratswahlen sowie den Wahlen zum Europäischen Parlament beteiligen. So haben alle Bürger/-innen die Möglichkeit, sich in Deutschland am politischen Leben zu beteiligen und auf die Politik Einfluss zu nehmen.

Die Wahlen

Das Wahlrecht in Deutschland ist eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Nach dem Mehrheitswahlrecht wird mit der Erststimme ein/-e Vertreter/-in für einen Wahlkreis gewählt. Der/Die Kandidat/-in mit den meisten Stimmen im Wahlkreis zieht mit einem Direktmandat ins Parlament ein. Der Bundestag wird zur Hälfte von Abgeordneten mit Direktmandaten besetzt. Das Verhältniswahlrecht sieht vor, dass die Parteien eine bestimmte Anzahl von Kandidat/-innen ins Parlament schicken, die von ihrem jeweiligen Stimmenanteil abhängt. Bei den Wahlen entscheiden sich also die Wähler/-innen mit ihrer Zweitstimme für eine Partei und ihre Liste. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, kann an allen Wahlen teilnehmen. Auf Bundesebene finden Wahlen in Deutschland alle vier Jahre statt. Um einer Parteienzersplitterung und damit einer schwierigen Regierungsbildung entgegenzuwirken, wurde1953 – nach den Erfahrungen der Weimarer Republik – bundesweit die Fünfprozentklausel eingeführt: Nur Parteien, die mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen erreichen, dürfen in den Bundestag einziehen.

Die Landtagswahlen

Durch Landtagswahlen hat das Volk eines Landes die Möglichkeit, sich selbst für eine parlamentarische Vertretung und damit indirekt für eine Regierung zu entscheiden. Landtagswahlen finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. In den frühen Jahrzehnten der Bundesrepublik hatten die meisten Länder ihre Landtage noch alle vier Jahre wählen lassen. Im Laufe der Zeit setzte sich aber die Überzeugung durch, dass ihre Arbeitsfähigkeit durch eine längere Legislaturperiode verbessert werden könnte, weil der parlamentarische Zeitdruck gemindert würde. Heute gibt es in allen Bundesländern (mit Ausnahme Bremens) fünfjährige Legislaturperioden. Bei den Landtagswahlen gilt, wie bei den Bundestagswahlen, die Fünfprozenthürde für den Einzug in den Landtag. Beim Scheitern an der Fünfprozenthürde genügen in einigen Ländern auch Direktmandate (in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein genügt jeweils eins, in Sachsen genügen zwei), um es in den Landtag zu schaffen. Neue Parteien schaffen gelegentlich den Einzug in die Landtage – doch weitaus seltener in den Deutschen Bundestag.

Wer darf alles bei der Wahl kandidieren?

Alle deutschen Bürger/-innen haben passives Wahlrecht, also das Recht, sich bei einer staatlichen oder nicht-staatlichen Wahl als Kandidat/-innen aufstellen zu lassen und gewählt zu werden. Meist beginnt ein solches Engagement durch den Eintritt in eine bestehende Partei oder Bürgerbewegung. Wer zu den regelmäßigen Treffen einer Partei geht und sich aktiv einbringt, kann sich bei der nächsten Wahl für ein Amt aufstellen lassen oder z. B. bei der Wahl des Gemeinderates oder Stadtrates im eigenen Wohnort kandidieren. Viele Parteien organisieren vor Wahlen öffentliche Auftritte, Bürgerversammlungen und -debatten oder Informationsstände auf dem Marktplatz, wo man über politische Themen ins Gespräch kommen kann. Fast alle hochrangigen Politiker/-innen haben eine lange politische Karriere hinter sich, die aber im Kleinen auf Gemeinde- oder Landesebene begonnen hat. Sie haben sich durch verschiedene Ämter und Aufgaben hochgearbeitet und das Vertrauen und die Sympathie ihrer Parteikolleg/-innen verdient.

Weitere Informationen:

Bundeszentrale für politische Bildung

Demokratie und Wahlen

Hanisauland

Politik

Lust auf noch mehr Wissen? Zu welchem Wissensportal möchten Sie jetzt?

Viele Informationen zum Alltag und Leben in Deutschland, Kultur, Freizeit, Geschichte, wichtige Personen,... Ideen und Impulse für Ihren Unterricht finden Sie auch jeden Tag in unserer DaF-Idee des Tages: